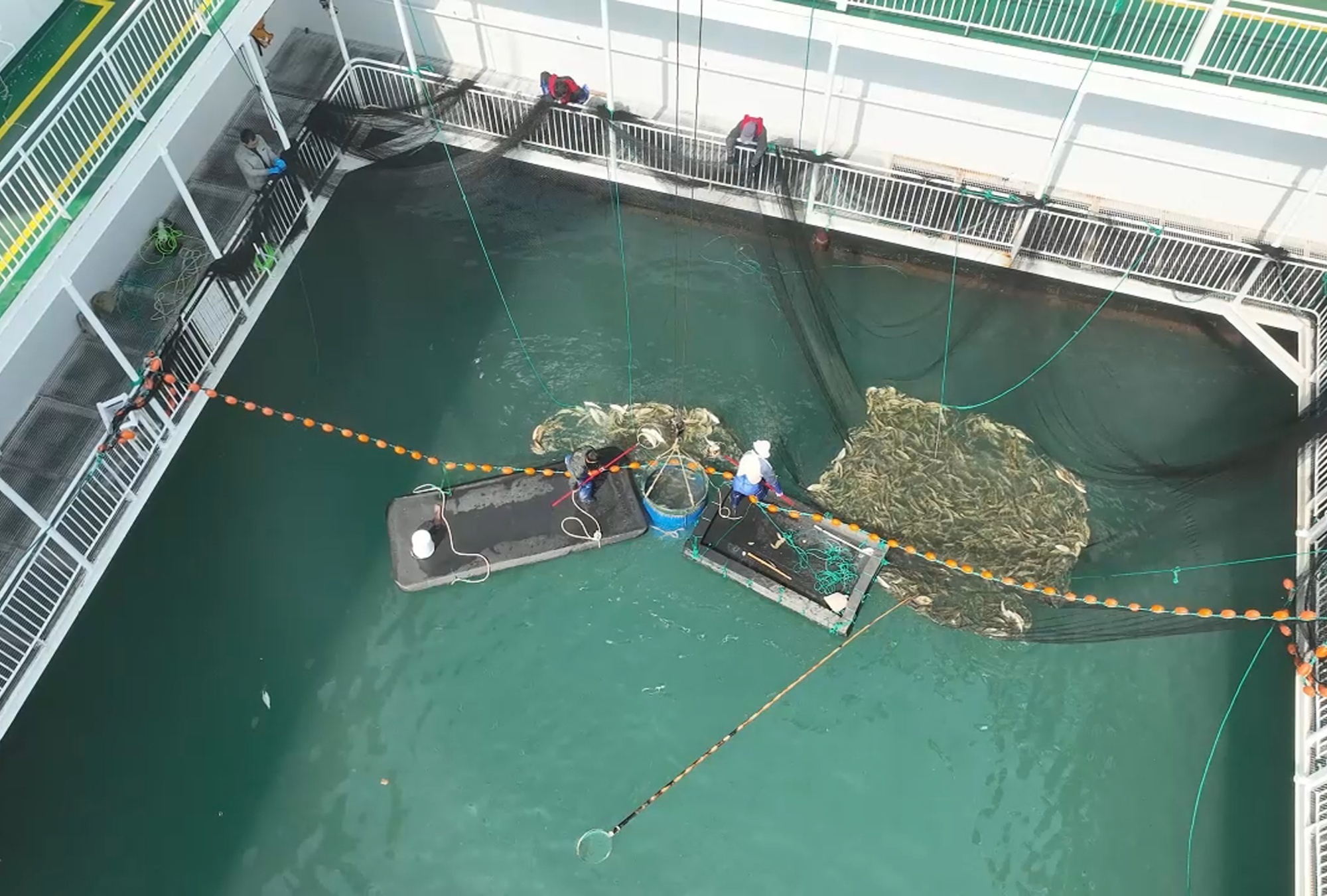

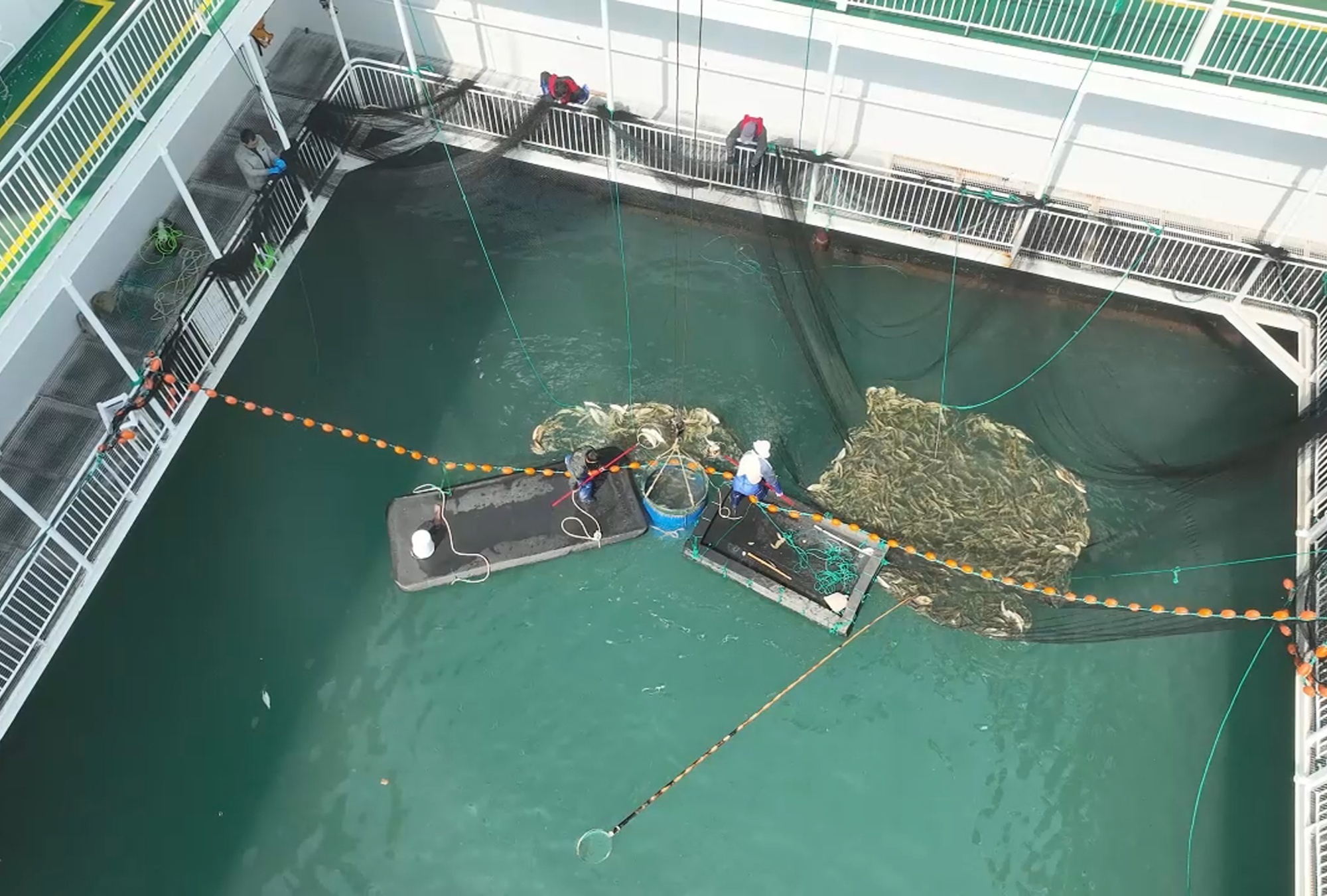

广袤无垠的东海,一座深远海养殖平台与海风波涛为伴,静静地吞吐着潮汐。这就是李卢国和同事们日夜守护的深远海养殖平台“东海一号”。在这里,他们借助“硬核科技”,用智慧和汗水,书写“中国饭碗”的深蓝传奇。

“东海一号”

清晨5点,天刚泛白,李卢国一起床便来到监控室。他轻点鼠标,网箱的实时水质、溶氧量、鱼群活动情况等信息跃然眼前。“通过大黄鱼的游动状态,看看有没有离群死亡的鱼,如果有就要及时打捞,解剖确定死亡原因。”他说,过去养鱼靠经验,现在靠数据。由于水温的变化,4月至6月是大黄鱼病害的高发期。

说话间,李卢国走到养殖网箱,用网兜打捞起一条死亡的大黄鱼,将鱼带到实验室,进行解剖观察。5分钟后,李卢国松了一口气:“是风浪太大受到撞击致死,属于正常的损耗。”

工作中的李卢国

“东海一号”采用的是半野化养殖模式,日常不投喂饲料,最需要关注的就是病害,十分考验工作人员的养殖技能和经验。

“95后”的李卢国毕业于宁波大学水产养殖专业,是宁波海发渔业科技有限公司的水产养殖主管,到“东海一号”工作仅半年。同事薛三民是个老渔民,近海养殖十几年,经验丰富。两人经常“辩论”,当问到“谁输谁赢”时,他俩不约而同道:“科学更胜一筹!”

“东海一号”投放的渔山列岛海域,周边便是渔山渔场,海洋资源丰富,是天然的饵料库,养殖环境得天独厚。“水质好、水流快,病害相比近海少很多,养出的鱼肉质更紧实,品质更高。”李卢国说。

“东海一号”

除了让大黄鱼们“吃好住好”,李卢国还要对平台进行检查维护,包括监控、水温水质监测设备、网箱……

深远海养殖,技术是关键。李卢国深知这一点,他利用大数据分析,结合控制水温、盐度、溶解氧等关键指标,努力为鱼类提供最佳的生长环境。

这座能抗17级风浪的智能化平台,可年产大黄鱼400吨,产值约4000万元。今年5月,首批两万条“东海一号”大黄鱼“游”上餐桌,填补休渔期空白,市场反响良好。

“东海一号”

工作之余,平台上的生活单调而乏味。“刚来的时候,确实不适应。”李卢国坦言,深远海养殖风浪大,通讯信号不稳定,思乡之情时常涌上心头,但对水产养殖的兴趣和热爱让他迅速适应了新环境。“和同事钓鱼,在平台绕圈健身,看到大黄鱼健康成长,就很有成就感。”在李卢国看来,把鱼养到深海去,是趋势更是使命。以科技为桨、生态为帆,他希望通过自己和伙伴们的努力,让更多的人吃到安全、优质的深海鱼。